Sur le glacier du Rhône, ils étudient un monde qui s'évanouit

En début de soirée, le restaurant de l’hôtel de montagne Tiefenbach, situé sur la route du col de la Furka, bruisse de conversations. Glaciologues, étudiants, doctorants et journalistes – venus des États-Unis et d’Allemagne – mangent en parlant de «lui». Lui, c’est le glacier du Rhône, omniprésent jusque sur les murs du restaurant, en aquarelles ou en photographies.

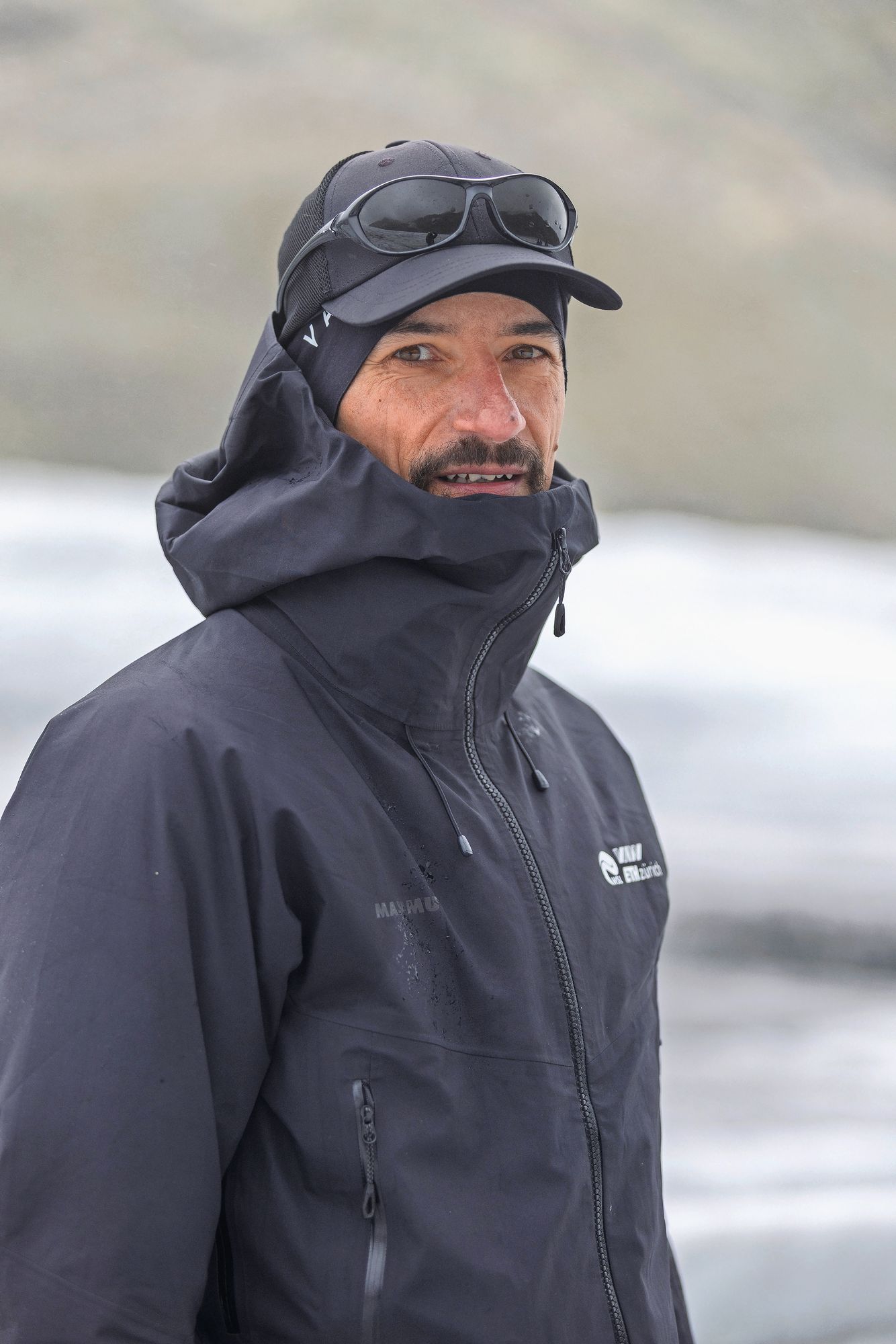

Sean, photographe pour une agence de presse, documente la fonte de plusieurs glaciers alpins depuis 2016. Il n’a pas revu celui du Rhône depuis 2022 et se demande à voix haute à quoi il ressemblera demain matin. Les discussions tournent autour du réchauffement climatique, des espèces qui disparaissent et d’une biodiversité qui s’effrite.

Un peu plus loin, des colorants permettent d’observer la vitesse à laquelle l’eau s’écoule. Au milieu de ce paysage en noir et blanc, le courant ainsi teinté de rose devient une vision saisissante, évoquant le sang d’un animal blessé. Une image renforcée par les coups de fusil du glacier, qui se «détend» quand sa glace casse.

Toutes les mesures effectuées par les étudiants en glaciologie et en sciences de l’atmosphère et du climat sont identiques à celles alimentant le réseau de surveillance GLAMOS (Glacier Monitoring Switzerland), qui documente les changements à long terme de l’état des glaciers helvétiques et qui est géré par l’EPFZ et les Universités de Fribourg et de Zurich.

Vous voulez lire la suite de cet article ?

Profitez d'un accès illimité à toutes nos publications en format numérique

Les bonnes raisons de s'abonner

- · Accès à l'ensemble de nos contenus en ligne

- · Accès à des articles et des podcasts exclusifs

- · Accès à toutes nos éditions (e-paper)

- · Accès à nos hors-séries et suppléments (e-paper)

- · Accès à des avantages réservés à nos abonnés

Déjà abonné·e ? → Se connecter